L’ingénierie énergétique se trouve au cœur des enjeux environnementaux actuels. L’étude thermique et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) sont devenus des outils essentiels pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. Ces dispositifs techniques et financiers permettent non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi d’améliorer le confort des occupants tout en maîtrisant les coûts énergétiques. Dans un contexte où les normes évoluent rapidement, comprendre les subtilités de ces mécanismes est crucial pour tout professionnel du secteur.

Principes fondamentaux de l’étude thermique RT2012

L’étude thermique RT2012 constitue la pierre angulaire de l’évaluation énergétique d’un bâtiment. Elle vise à garantir une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an en moyenne. Cette étude s’appuie sur trois coefficients clés : le Bbio (besoins bioclimatiques), le Cep (consommation d’énergie primaire) et le Tic (température intérieure conventionnelle).

Le Bbio évalue la qualité de la conception bioclimatique du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques. Il prend en compte l’orientation, l’isolation, et l’inertie thermique. Le Cep, quant à lui, mesure la consommation d’énergie primaire pour le chauffage, la climatisation, l’éclairage, la production d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires. Enfin, le Tic assure le confort d’été en limitant les surchauffes.

Pour réaliser une étude thermique RT2012 précise, vous devez collecter des données détaillées sur l’enveloppe du bâtiment, ses équipements, et son environnement. Cela inclut les caractéristiques des matériaux utilisés, la performance des systèmes de ventilation, et même l’emplacement géographique du bâtiment. Ces informations sont ensuite intégrées dans des logiciels spécialisés pour simuler le comportement thermique du bâtiment.

Composantes techniques de l’éco-PTZ

L’éco-PTZ est un dispositif financier qui encourage la rénovation énergétique en offrant un prêt sans intérêt. Pour bénéficier de ce prêt, les travaux doivent répondre à des critères techniques stricts, garantissant une amélioration significative de la performance énergétique du logement.

Critères d’éligibilité pour l’isolation thermique des parois opaques

L’isolation thermique des parois opaques est un élément clé de l’efficacité énergétique d’un bâtiment. Pour être éligible à l’éco-PTZ, l’isolation doit respecter des seuils de résistance thermique (R) minimaux. Par exemple, pour les toitures-terrasses, le R minimal est de 4,5 m².K/W, tandis que pour les murs en façade ou en pignon, il est de 3,7 m².K/W. Ces valeurs assurent une réduction significative des déperditions thermiques.

Exigences spécifiques pour le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres

Le remplacement des ouvertures est souvent un point crucial dans la rénovation énergétique. Pour être éligibles à l’éco-PTZ, les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres doivent présenter un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 W/m².K pour le bois et 1,4 W/m².K pour le PVC ou l’aluminium. De plus, le facteur de transmission solaire (Sw) doit être supérieur ou égal à 0,3 pour optimiser les apports solaires en hiver.

Normes de performance pour les systèmes de chauffage et production d’eau chaude

Les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sont au cœur de la consommation énergétique d’un logement. L’éco-PTZ favorise l’installation d’équipements performants tels que les chaudières à haute performance énergétique, les pompes à chaleur, ou les systèmes utilisant une source d’énergie renouvelable. Par exemple, une pompe à chaleur air/eau doit avoir un coefficient de performance (COP) supérieur ou égal à 3,5 pour être éligible.

Méthodologie de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE)

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil essentiel pour évaluer la consommation énergétique d’un bâtiment. La méthodologie de réalisation d’un DPE suit un protocole rigoureux pour garantir des résultats fiables et comparables. Elle commence par une collecte de données in situ, où le diagnostiqueur relève les caractéristiques du bâtiment, de son enveloppe et de ses systèmes énergétiques.

Ensuite, ces données sont analysées à l’aide de logiciels certifiés qui modélisent le comportement thermique du bâtiment. Le calcul prend en compte de nombreux facteurs, tels que l’orientation, l’isolation, les ponts thermiques, et l’efficacité des équipements. Le résultat final est exprimé en kWh/m²/an et permet de classer le bâtiment sur une échelle de A à G.

Un DPE précis nécessite une expertise technique approfondie. Les diagnostiqueurs doivent être certifiés et formés aux dernières évolutions réglementaires. Ils doivent également être capables d’interpréter les résultats et de proposer des recommandations pertinentes pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Intégration de la simulation thermique dynamique (STD) dans l’analyse énergétique

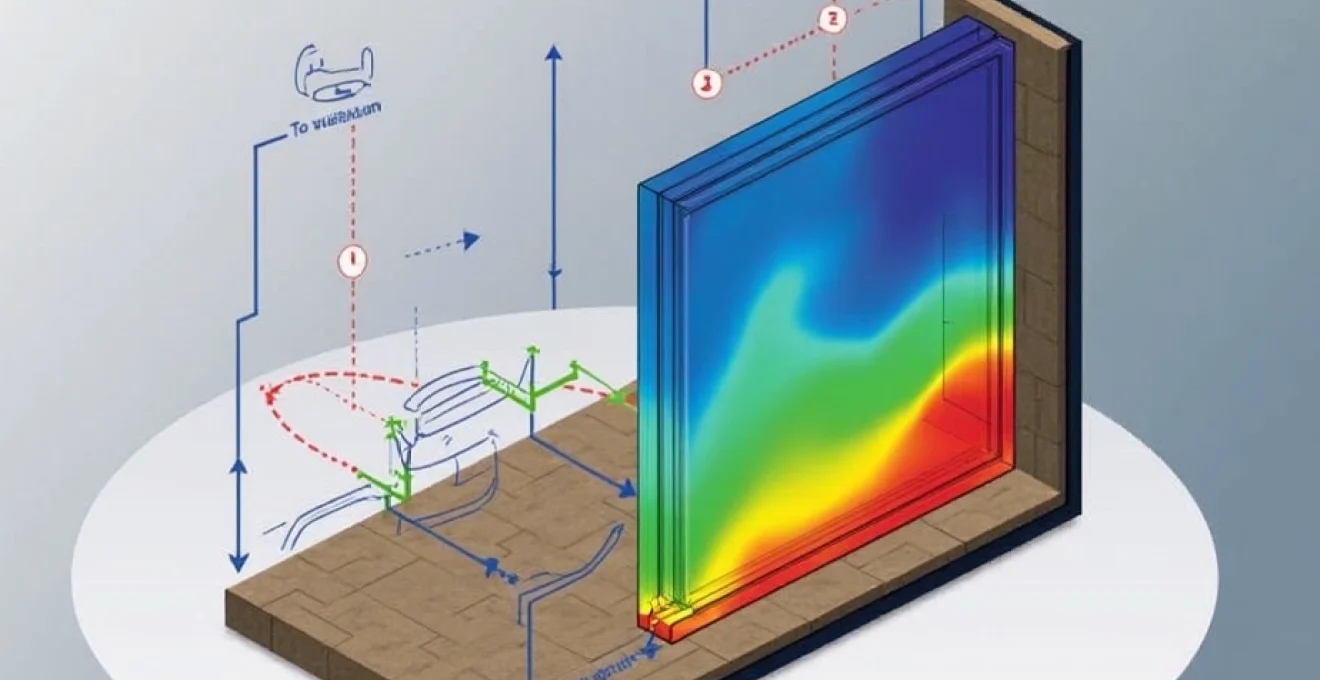

La simulation thermique dynamique (STD) représente une avancée majeure dans l’analyse énergétique des bâtiments. Contrairement aux méthodes statiques, la STD prend en compte les variations temporelles des conditions climatiques, de l’occupation, et des apports internes. Cette approche permet une modélisation plus fidèle du comportement thermique réel du bâtiment.

Logiciels de modélisation thermique : comparaison entre Pléiades+COMFIE et DesignBuilder

Deux logiciels de référence dans le domaine de la STD sont Pléiades+COMFIE et DesignBuilder. Pléiades+COMFIE, développé en France, offre une interface conviviale et une bibliothèque de matériaux adaptée au contexte français. Il est particulièrement apprécié pour sa précision dans la modélisation des bâtiments résidentiels et tertiaires.

DesignBuilder, quant à lui, s’appuie sur le moteur de calcul EnergyPlus reconnu internationalement. Il se distingue par sa capacité à modéliser des géométries complexes et à intégrer des systèmes HVAC avancés. La comparaison entre ces deux logiciels met en évidence l’importance de choisir l’outil adapté à la complexité du projet et aux objectifs de l’analyse.

Analyse des ponts thermiques par thermographie infrarouge

L’analyse des ponts thermiques est cruciale pour une STD précise. La thermographie infrarouge est un outil puissant pour identifier et quantifier ces zones de faiblesse thermique. Cette technique non invasive permet de visualiser les variations de température à la surface des parois, révélant ainsi les défauts d’isolation ou les fuites d’air.

En intégrant les données de thermographie infrarouge dans la STD, vous pouvez affiner votre modèle et obtenir des résultats plus proches de la réalité. Cette approche permet non seulement d’améliorer la précision des calculs, mais aussi de cibler efficacement les travaux d’amélioration énergétique.

Optimisation des scénarios d’occupation pour une STD précise

Les scénarios d’occupation jouent un rôle crucial dans la précision d’une STD. Ils définissent les profils d’utilisation du bâtiment, incluant les horaires de présence, les apports internes liés aux occupants et aux équipements, ainsi que les habitudes de ventilation. Une modélisation fine de ces scénarios permet d’obtenir des résultats plus réalistes et d’identifier des stratégies d’optimisation énergétique adaptées aux usages réels du bâtiment.

Pour optimiser ces scénarios, vous devez collecter des données détaillées sur l’occupation du bâtiment. Cela peut inclure des enquêtes auprès des occupants, l’analyse de données de consommation réelles, ou même l’utilisation de capteurs pour suivre l’occupation en temps réel. L’objectif est de créer des profils d’utilisation qui reflètent au mieux la diversité des comportements et des activités au sein du bâtiment.

Impact de la réglementation environnementale RE2020 sur les études thermiques

La réglementation environnementale RE2020, entrée en vigueur en 2022, marque un tournant dans l’approche de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Elle introduit de nouveaux critères et renforce les exigences existantes, ce qui a un impact significatif sur la réalisation des études thermiques.

Évolution des coefficients bbio, cep et tic

Avec la RE2020, les coefficients Bbio, Cep et Tic évoluent pour intégrer des objectifs plus ambitieux. Le Bbio voit son seuil maximal réduit de 30% par rapport à la RT2012, poussant vers une conception bioclimatique plus poussée. Le Cep intègre désormais tous les usages du bâtiment, y compris les usages spécifiques comme l’électroménager, ce qui élargit le périmètre de l’étude thermique.

Le Tic, quant à lui, est remplacé par le DH (Degré-Heure), un indicateur plus précis du confort d’été. Cette évolution nécessite une adaptation des méthodes de calcul et une attention accrue à la gestion des surchauffes estivales dans la conception des bâtiments.

Intégration du calcul de l’empreinte carbone dans les études thermiques

L’une des innovations majeures de la RE2020 est l’introduction du calcul de l’empreinte carbone du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie. Cette approche, appelée Analyse du Cycle de Vie (ACV), nécessite une collaboration étroite entre thermiciens et experts en ACV. Les études thermiques doivent désormais intégrer des données sur l’impact carbone des matériaux et des équipements, en plus de leur performance énergétique.

Cette évolution complexifie le processus d’étude, mais offre une vision plus globale de l’impact environnemental du bâtiment. Elle encourage l’utilisation de matériaux biosourcés et de technologies à faible empreinte carbone, ouvrant de nouvelles perspectives dans la conception architecturale et technique des bâtiments.

Adaptation des méthodes de calcul pour les bâtiments à énergie positive (BEPOS)

La RE2020 favorise le développement des bâtiments à énergie positive (BEPOS), capables de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Cette orientation nécessite une adaptation des méthodes de calcul dans les études thermiques. Les thermiciens doivent désormais intégrer des paramètres liés à la production d’énergie renouvelable sur site, comme le photovoltaïque ou l’éolien, et modéliser les interactions entre production et consommation.

Les études thermiques pour les BEPOS doivent également prendre en compte les stratégies de stockage d’énergie et d’autoconsommation. Cela implique une modélisation plus fine des flux énergétiques et une anticipation des comportements des occupants pour optimiser l’adéquation entre production et consommation.

Synergie entre l’étude thermique et les solutions de financement éco-responsables

L’étude thermique joue un rôle crucial dans l’accès aux solutions de financement éco-responsables comme l’éco-PTZ. Elle fournit les données techniques nécessaires pour justifier l’éligibilité des travaux et quantifier les gains énergétiques attendus. Cette synergie entre expertise technique et mécanismes financiers est essentielle pour encourager la rénovation énergétique à grande échelle.

Pour maximiser l’efficacité de cette synergie, les thermiciens doivent être en mesure de traduire les résultats de leurs études en recommandations concrètes et chiffrées. Cela implique une connaissance approfondie des critères d’éligibilité des différentes aides financières et la capacité à optimiser les scénarios de travaux pour maximiser les bénéfices énergétiques et financiers.

En fin de compte, l’interaction entre étude thermique et financement éco-responsable catalyse la transition énergétique du parc immobilier. Elle permet de lever les barrières financières tout en garantissant la pertinence technique des interventions, créant ainsi un cercle vertueux d’amélioration continue de la performance énergétique de nos bâtiments.